Les études

L'étude environnementale

Débutée à l’été 2021 , l’étude environnementale étudie et analyse les sensibilités faunistiques et floristiques du site de projet. Plus qu’un simple constat, cette étude a pour but de fournir les principales sensibilités naturelles du site afin de définir, par la suite, un projet de moindre impact grâce à la mise en place de mesures de la séquence « Eviter – Réduire – Compenser ».

Dans un premier temps, il s’agit d’étudier le contexte environnemental du projet au travers du recensement des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel existants à proximité plus ou moins immédiate du projet. Une fois ces sensibilités majeures identifiées, le second temps s’attache à dresser un diagnostic écologique spécifique du site pour chaque thématique concernée : flore et habitats naturels, faune terrestre, avifaune et chiroptères. Un travail d’analyse des variantes d’implantation et de présentation du projet retenu est réalisé dans un troisième temps.

Quelle démarche ?

Les impacts des parcs éoliens sont variables selon les caractéristiques de chaque projet, les espèces considérées, les milieux naturels et humains dans lesquels les oiseaux et chauves-souris évoluent, ou encore les infrastructures aériennes existantes aux alentours.

Ces impacts sont généralement forts en phase travaux, et ensuite modérés pendant l’exploitation des éoliennes et le démantèlement.

Pour chaque projet éolien, une étude d’impact analyse ces effets potentiels au regard des particularités des espèces présentes sur ou à proximité du site envisagé (comportement, habitudes de déplacement, alimentation, nombre d’individus, types d’habitats), afin de déterminer les impacts potentiels.

Les études sur l’avifaune identifient toutes les espèces, leurs activités, ainsi que le tracé de leur trajectoire migratoire. Les résultats permettent de déterminer au mieux l’implantation des éoliennes et leur disposition les unes par rapport aux autres. L’implantation d’éoliennes sur des sites reconnus sensibles est évitée. Un suivi environnemental est également mis en place au cours des trois premières années de fonctionnement du parc puis tous les 10 ans.

Pour adapter le projet éolien au mieux et le plus tôt possible, l’analyse des impacts potentiels permet, suivant la doctrine publique « Eviter-Réduire-Compenser », de définir les mesures de nature à :

- Éviter les impacts : par le choix du site, la localisation des éoliennes et des zones de travaux, un respect des périodes à enjeux pour la biodiversité vis-à-vis des dates de chantier, … ;

- Réduire les impacts : modifier l’espacement des éoliennes et leur position par rapport aux haies et boisements, adapter leur fonctionnement vis-à-vis des enjeux environnementaux, positionner les éoliennes pour éviter de faire obstacle aux déplacements des espèces, reconnecter des réseaux de haies ;

- Compenser les éventuels impacts résiduels notables qui doivent rester exceptionnels ; création ou restauration de milieux d’intérêt écologique, par exemple.

Quels résultats ?

Plus d’information sur les résultats de cette étude dans le dossier de présentation du projet, chapitre 7.5. Les enjeux environnementaux du projet

L'étude paysagère

Cette étude permet de localiser le projet dans son contexte paysager et patrimonial général. Elle est menée par des paysagistes indépendants du bureau d’études Epure Paysage.

Quelle démarche ?

Lors du développement d’un projet éolien, la problématique paysagère est primordiale, elle est abordée dans l’étude d’impact sous la forme d’une étude spécifique : « étude du paysage et du patrimoine ». Ses objectifs principaux sont de :

- Déterminer si le paysage considéré peut accueillir des éoliennes et de quelle manière ;

- Composer un projet d’aménagement de paysage ;

- Mesurer les effets visuels produits.

Dans un premier temps, la description des unités paysagères permet de mieux comprendre l’organisation du territoire et de ses composantes (relief, réseau hydrographique, urbanisation, occupation de sol…) et de caractériser les paysages, leur identité et leur formation dans le temps. Le contexte éolien sera également décrit, dans l’objectif de déceler d’éventuelles covisibilités et effets de saturation.

Cette phase se conclu avec une synthèse des enjeux et des recommandations pour la conception du projet éolien en concordance avec le paysage concerné.

Sur cette base, des scénarii d’implantation (dynamique générale et volume du projet) et des variantes techniques (emplacement, modèle et hauteur d’éolienne, voie d’accès et tracés de raccordement) seront proposées puis étudiées. Chaque variante sera appréciée à partir de photomontages au regard des modifications paysagères qu’elle engendrerait.

Ce travail constitue la phase 1 de l’étude.

La réalisation de l’étude se poursuit (phase 2) pour définir la meilleure insertion possible du parc éolien dans le paysage. Ainsi, l’étude des variantes sera engagée dès lors que des scénarii d’implantation seront envisagés. Des simulations visuelles, intégrant des photomontages depuis des points de vue précis, seront réalisées afin de déterminer quels seront les emplacements susceptibles de créer le moins d’impact.

Quels résultats ?

L’état initial (1ère phase d’étude) a débuté au cours de l’année 2022.

Plus d’information dans le dossier de présentation du projet, chapitre 7.4.1. L’étude paysagère et la prise en compte du patrimoine

Consultez les premiers photomontages réalisés lors de cette 1ère phase de l’étude

L'étude acoustique

L’étude acoustique permet de réaliser des simulations d’impact sonore permettant d’évaluer la contribution de chaque éolienne sur les niveaux de bruit aux voisinages. Cette estimation servira à vérifier la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation découlant de l’arrêté du 26 aout 2011 modifié par arrêté du 22 juin 2020.

Elle se déroule en plusieurs phases :

- Mesure du bruit résiduel en 8 zones à émergence réglementée autour du site, sur une large plage de vitesses de vent (mars 2023)

- Analyse statistique du bruit résiduel aux différentes zones en fonction de la vitesse de vent (avril 2023)

- Définition des objectifs réglementaires (avril 2023)

- Simulation de l’impact acoustique du projet sur les zones à émergence réglementées et sur les périmètres de mesure du bruit (dès lors que les scénarii d’implantation seront précisés, 1er semestre 2025)

- Analyse des résultats selon les objectifs réglementaires (juillet 2025)

Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude acousticien, Delhom Acoustique, ayant les qualifications pour mener cette expertise appliquée aux installations éoliennes, au regard de la réglementation en vigueur.

Quelle démarche ?

Les éoliennes sont soumises à la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) qui fixent les mesures propres à prévenir les impacts sur l’environnement et le voisinage : obligation générale d’implantation des éoliennes à plus de 500 mètres des zones destinées à l’habitation, niveau de bruit incident fixé par l’arrêté préfectoral d’autorisation (+3dB la nuit et +5dB le jour par rapport au bruit résiduel – en l’absence du bruit des éoliennes).

1- Élaboration de l’état initial sur site

Des mesures, à l’aide de sonomètres placés au pied des habitations les plus proches du futur parc, ont été réalisées au printemps 2023. Celles-ci seront ensuite associées aux mesures de vent réalisées sur site à l’aide du mat de mesures, afin d’établir la corrélation entre les niveaux de bruit enregistrés et les niveaux de vent mesurés.

2- Prévision de l’impact sonore du parc éolien

Grâce à une cartographie de l’état initial acoustique, le bureau d’étude est en mesure d’évaluer l’impact sonore du projet éolien. Ceci est fait à l’aide d’un logiciel spécialisé, modélisant la propagation sonore dans l’environnement.

En positionnant précisément les éoliennes par rapport aux habitations, et connaissant les émissions acoustiques des éoliennes en fonctionnement, il est possible s’estimer combien de décibels le parc éolien génèrera au niveau des habitations les plus proches. Les niveaux d’émergence calculés (différence entre les niveaux de bruit à l’arrêt et en fonctionnement du parc éolien selon différentes vitesses de vent mesurées) doivent être inférieures à 3dB(A) la nuit et 5dB(A) le jour au niveau des zones à émergences réglementées (notamment intérieur et extérieur des habitations les plus proches).

Si nécessaire, des actions correctrices (arrêt ponctuel ou bridage des machines) sont imposées afin de respecter la réglementation.

3- Vérification de l’impact sonore lors de l’exploitation

Après installation, nos parcs éoliens font l’objet d’une campagne de mesure de réception, afin de vérifier et valider la conformité, et au besoin, adapter le plan de gestion du parc.

Micro d’étude acoustique

Quels résultats ?

Plus d’information dans le dossier de présentation du projet, chapitre 7.4.4. L’acoustique

Consultez le rapport de l’étude acoustique réalisée pour le projet de par éolien

Comment la conformité acoustique est-elle vérifiée et maîtrisée ?

Le niveau résiduel caractérise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales initiales du site, c’est-à-dire en l’absence du bruit généré par les éoliennes (niveau de bruit avec éoliennes à l’arrêt).

Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en considérant l’ensemble des sources présentes dans l’environnement du site. En l’occurrence, ce niveau sera la somme entre le bruit résiduel et le bruit généré par les éoliennes (niveau de bruit avec éoliennes en fonctionnement).

L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du bruit ambiant comportant le bruit particulier de l’équipement en fonctionnement (en l’occurrence celui des éoliennes) et celui du résiduel.

Un plan de bridage est élaboré à partir de plusieurs modes de bridage offrant une certaine souplesse et limitant ainsi la perte de production. Ils correspondent à des ralentissements graduels de la vitesse de rotation du rotor de l’éolienne permettant de réduire la puissance sonore des éoliennes.

Les plans d’optimisation permettent de prévoir un plan de fonctionnement du parc respectant les contraintes acoustiques réglementaires après la mise en exploitation des machines. Pour confirmer et affiner ces calculs, une campagne de mesure de réception en phase de fonctionnement des éoliennes sera réalisée, selon le protocole de mesure de l’impact acoustique d’un parc éolien terrestre (version du 20 juin 2023) défini par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. En fonction des résultats de cette mesure de réception, les plans de bridages pourront être allégés ou renforcés (un arrêt complet de l’éolienne étant envisageable en cas de dépassement des seuils réglementaires avérés) afin de respecter la réglementation en vigueur.

Ce plan de bridage est mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le SCADA. A partir du moment où l’éolienne enregistrera, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la girouette (direction du vent) situés en haut de la nacelle, des données de vent « sous contraintes » et en fonction des périodes horaires (diurne : 7h-22h ou nocturne : 22h-7h), le mode de bridage programmé se mettra en œuvre. Concrètement, la vitesse de rotation du rotor sera réduite par une réorientation des pales, via le pitch (système d’orientation des pales se trouvant au niveau du hub ou nez de l’éolienne), afin de limiter leur prise au vent en jouant sur le profil aérodynamique de la pale. Les modes de bridage correspondent donc à une inclinaison plus ou moins importante des pales. L’intérêt de cette technique est qu’elle permet de ne pas utiliser de frein, qui pourrait lui aussi produire une émission sonore et augmenter l’usure des parties mécaniques. En cas d’arrêt programmé de l’éolienne dans le cadre du plan de bridage, les pales seront mises « en drapeau » de la même manière, afin d’annuler la prise au vent des pales et donc empêcher la rotation du rotor.

Technologies permettant la maîtrise acoustique : les "serrations"

Au-delà de la définition d’un plan de bridage en phase d’exploitation du parc éolien permettant un respect de la réglementation acoustique, les fabricants de matériel introduisent régulièrement des évolutions technologiques permettant de réduire les émissions sonores, qu’elles soient d’origine mécanique ou du fait du vent.

Par exemple, le système STE (serration trailing edge ou peignes) intégré aux éoliennes est un dispositif aérodynamique, en forme de dents de scie, mis en place au niveau du bord de fuite des pales permettant de modifier l’écoulement de l’air afin de diminuer la turbulence et de réduire le bruit d’origine aérodynamique de l’éolienne lors de la pénétration des pales dans l’air.

Sur une éolienne en fonctionnement, le flux d’air longe les deux côtés de la pale perpendiculairement à l’axe principal de celle-ci. Au bord de fuite de la pale, le flux d’air se détache de la pale et devient turbulent, entrainant la formation de tourbillons. Ce sont ces tourbillons qui seront responsables du bruit. Grâce aux serrations, la transition entre le bord de fuite et l’écoulement d’air libre est moins brutal, entrainant la réduction des tourbillons et donc du bruit.

Les serrations ont également l’avantage de modifier le spectre acoustique de l’éolienne. Le bruit est composé de plusieurs fréquences atteignant différents niveaux (les niveaux étant la quantité de son perçue, exprimée en décibels). Une fréquence basse provoque un son grave qui se propage loin et une fréquence haute provoque un son aigu, rapidement atténué dans l’atmosphère. Les serrations modifient le spectre acoustique et diminuent l’émission de fréquences basses au profit des fréquences hautes, permettant ainsi d’atténuer la propagation du son dans l’air et donc de réduire l’impact sonore aux habitations.

Les serrations ont donc un double bénéfice : elles réduisent la puissance sonore et limitent la propagation du son dans l’atmosphère. Bien que les serrations soient souvent installées en série par la plupart des fabricants d’éoliennes, il est toujours possible de les installer sur des parcs éoliens déjà en exploitation.

L'étude de vent

Cette étude a été menée entre octobre 2021 et octobre 2023 dans l’objectif de mesurer avec précision le vent présent sur la zone d’implantation potentielle.

Quelle démarche ?

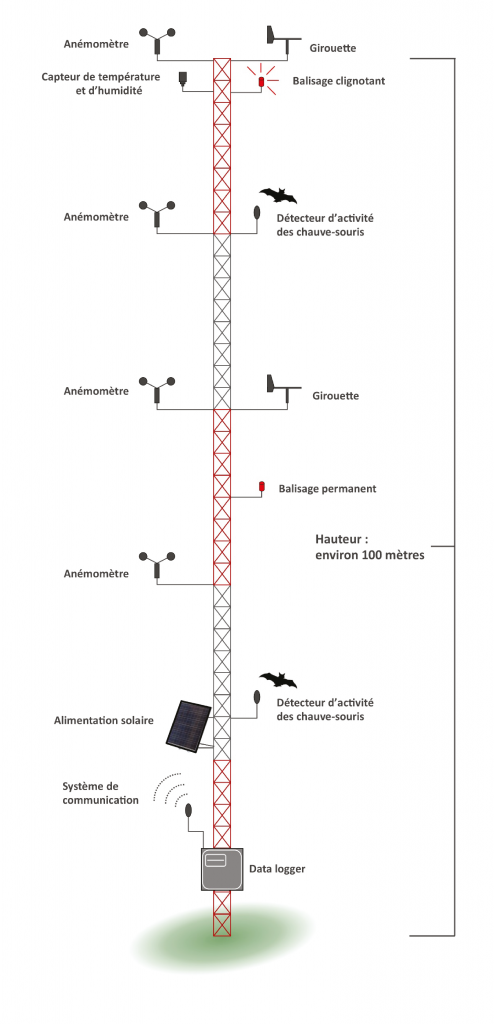

L’installation d’un mât de mesure permet d’étudier les régimes de vent présents sur le site (vitesse, direction, température) et de le comparer aux statistiques long termes issues de données Météo France et satellitaires. Ces informations permettront à Voltalia de définir le modèle d’éolienne du futur parc et d’affiner les précisions de production.

Le mât de mesure permet également l’installation de dispositif d’écoute et d’enregistrement de l’activité des chiroptères en altitude. Ces éléments enrichissent l’étude environnementale.

Anémomètre sur mat de mesures

Quels résultats ?

Installé entre octobre 2021 et octobre 2023, il a permis de couvrir deux cycles biologiques complets, ce mât de mesures récolte des données qui vont permettre de définir les directions et puissances principales de vent au cours de l’année, ainsi que l’activité précise des chauves-souris en altitude.

Le schéma ci-contre en présente le fonctionnement.

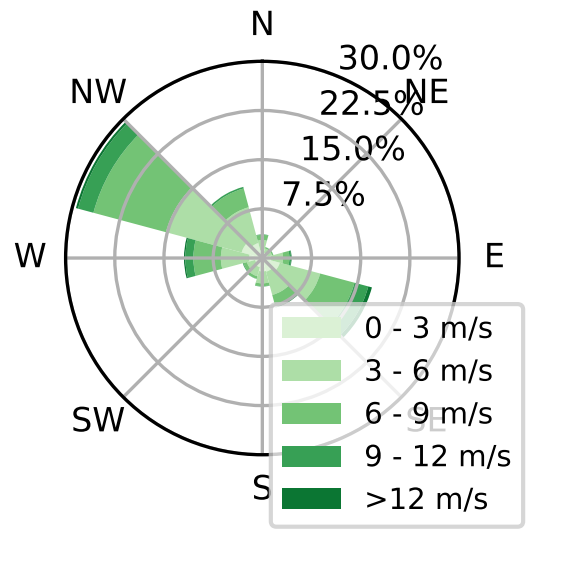

Les principaux secteurs de vent rencontrés lors des mesures (nord-ouest, sud-est) sont les orientations principales de vents dans la zone avec un vent moyen de 5,3 m/s à 100 m de hauteur.

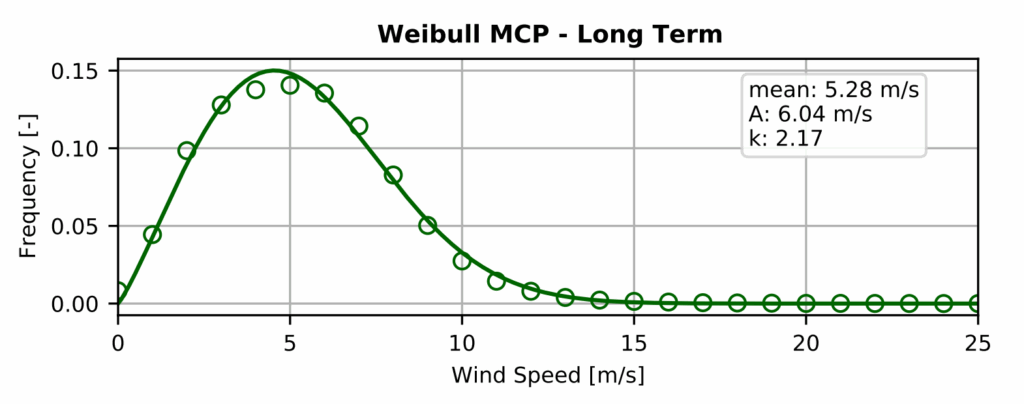

Une autre représentation souvent utilisée est la courbe de Weibull qui présente la répartition statistique par vitesse de vent (axe horizontal) et en % du temps sur l’année (axe vertical).

Le mât de mesures installé sur le site du Domaine de la Forêt d’octobre 2021 à octobre 2023

Plus d’information dans le dossier de présentation du projet, chapitre 7.1.2. Les principales caractéristiques techniques étudiées